BLOG 2025

制震ダンパーの機能と役割

2025/04/13

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

先週も家百インスタライブに

登場させていただいております

もう10回を超えたかなと

アーカイブもありますので

家創りに役立つ情報を

気になられる方はぜひ

↓ ↓

https://www.instagram.com/soumu_katsuken?igsh=MTV1OHllcG5uYmFibQ%3D%3D&utm_source=qr

今週も16日に出演します

ご都合あう方は是非御覧ください

https://www.instagram.com/iedukuri100/

さてそんな本日は

「制震ダンパーの機能と役割」

についてです

まず制震ダンパーを

分かりやすく解説しますと

地震の揺れをゴムやオイルの力で

減らしてくれる防御装置です

まるでクッションみたいに

ドスン!とくる力を

フワッと和らげてくれるんです

ちなみにこんな部材

↓ ↓

強くてガチガチの筋肉(耐震)

とは別にやさしく受け止めてくれる

クッションみたいな存在

(分かりにくいかなww)

住宅に使う制震装置は

層間ダンパーといって

建物のフレームの中に入れる

ダンパーがメインです

そのダンパーも大きく分けると

変位依存型と速度依存型

の2種類があります

変位依存型というのは

地震で建物が変形するときに

このダンパーに大きな力が加わると

力を発揮して制震装置が機能し

地震力を吸収するっていう

変形してから効くっていうもの

もう一方の速度依存型は

建物の変形する速度に反応して効く

速度のイメージは

例えば地震で建物が

小さくゆっくり揺れる時って

速度が遅いのです

その時は大丈夫だなと反応しませんが

大きく早く揺れた時に

今だ!と速さに応じて

ダンパーが効いてきます

速度が速くなればなるだけ

その吸収力が増します

どちらが良いのか?

と思う方もおられると思います

しかしどちらが良い悪いではなく

どちらにも良さがあり

有効性をどこに置くかなのです

耐震等級3という性能は

絶対標準だと思って話を進めますが

変位依存型というのは

壁倍率があります

それを耐震等級3に取り付けると

耐震性が更に上がるんですね

壁倍率が増えるというのは

壁の量が増えるのと一緒ですので

耐震性能を増やす事になる為

建物はより硬くなります

より硬くするという事は

それだけ変形しにくい建物を

作ることになりますから

制震装置はどちらかというと

効かない方に働きます

大きな地震が来たときに

その最後のバックアップ機能で

つけておくかなという感じ

速度依存型は

耐震性の高い建物は硬いのですが

硬い建物が地震で揺れると

ガタガタと早く揺れます

そのガタガタという早い揺れに対して

最初の段階から

オイルダンパーが地震力を

吸収し続けて

壁の負担を減らしてくれます

耐震等級3の硬い建物を

柔らかく揺らす事ができて

余力を残して建物を維持する

そういうものになります

どちらにせよ制震装置の意味合いを

理解して使えていれば良いので

家の場所や構造

何の揺れに対して効かせたいか

コストや設置の施工性

設置を検討する際には

あなたの家にぴったりな

ダンパーを選択して頂けたらと思います

間違っても

制震ダンパーを付けるから

耐震性は低くても

大丈夫とはならないように

耐震等級3を最低限でやっている

家につけてこそ

本領が発揮できます

大切な予算をのかけ方を

間違えないようにだけ

お気をつけください

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

島根県産木材 JAS材

2025/04/06

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

新築工事の地鎮祭を終え

いよいよ工事が始まります

4月で法改正が行われましたが

平屋なので関係なし

そもそも新しい基準を

遥かに超える家を作っていますので

ジタバタすることもないのですがww

さて本日はJAS材についてです

県産木材の今年度の補助金で

JAS材の加算措置がありました

それに伴い先日

材木屋さんの所有林を

多伎町にまで見学に

お邪魔させて頂いて

↓ ↓

その後製材工場にもお邪魔して

JAS材を認定するにあたっての

検査の手順や方法等

細かく勉強させて頂きました

木材のJAS材とは

例えて言うなら

産地・品質・サイズなどが

しっかり明記されたブランド野菜

みたいな感じ

木材の品質を評価するためには

「等級」が設定されています

その等級を決めるには

目視等級と機械等級の

2種類があり

それぞれ異なる基準で

評価されます

まず目視等級は

検査員が木材を確認し

材料寸法、長さの精度を確認

含水率のチェックから

節の大きさや割れを見ます

節は大きさも関係がありますが

その場所も強度に関係しています

材成の端部に

1/4サイズの大きさのものがある場合

横架材では使えないと判断されます

梁にはせん断力という力が加わるので

そのような判断基準があるのですが

柱に加わる力は圧縮なので

横架材では使えなくても

柱では使えるとうい場合もあります

柱に入る割れに関しても

木材なので入るのは当たり前なのですが

その割れ方を見るのだと

割れ方が小口を跨っていたり

2方向面に跨っていないかなど

入念にチェックを行うそうです

木材の目視による検査は

主に住宅建築などの構造材に利用され

一定の基準を満たした木材は

JAS(日本農林規格)や

各地域の基準に基づき格付けされます

一方機械等級は

木材の強度を機械的に測定し

数値に基づいて等級を決める方法

先程の検査を機械が瞬時に

測定することで

木材がどの程度の

荷重に耐えられるかを評価します

この方法は客観的で精度が高く

建築の安全性を確保するために

重要な役割を果たしていて

大規模な建築物や

木造高層建築などでは

信頼性の高い機械等級材が

多く採用される傾向にあるようです

目視等級と機械等級の

どちらが優れている

というわけではなくて

用途や求められる品質によって

適切な方法を選んでいるようです

例えば伝統的な木造建築では

木材の美しさや風合いも

重視されるため

目視等級の木材が

好まれることが多い

大規模建築などの

強度の保証が必要な構造材では

機械等級の木材が選ばれます

近年技術の発展により

機械等級の精度が向上し

より細かく分類された木材が

市場に流通するようになりました

また環境保護の観点から

適切に管理された森林から

伐採された木材を利用する動きも

強まっています

このように木材の等級は

単なる品質の評価だけでなく

資源の活用にも関わる

重要な要素ともなっています

そしてここで大事なのが

この検査はすべての材料で

行われるわけでは無いという事

JAS材の認定を受ける材料のみで

行われる検査ですので

一般的な材料では行われてはいません

品質の管理と保証の為に

受けるための物であり

公共工事や補助金の為に

行われることがほとんど

今回この県産材補助金で

JAS材の加算要項が入ったのは

品質確保とJAS材の認知の為だとか

そして誰もが気になっているその金額

JAS材での加算が

10,000円/m3

検査料金が

15,000円/m3

という事で赤字です

住宅で使う人はいませんね

どうしてもJAS認定を

取らなければならない

公共工事の為にあるような

加算項目ですね

完全に税金の使い道間違えてます

ちなみに補足のお話ですが

当社が構造計算を行っている

県産木材は検査を行っていないので

無等級材となり

その木材強度は7000N/mm3

という強度で計算されるのですが

今回、目の前で強度試験を

見させて頂きましたがその強度は

9,000N/mm3以上のものしか

ありませんでした

ちょっと分かりずらいとは思いますが

計算以上の強度が

出ているのが当たり前で

とても安全側の材料を出して貰っている

工場長は力強く言われました

うちから出る材料は

これ以下の品質のものは出さないと

こだわりと責任

この人に頼みたいと思える人でした

どこかの誰かからやってくる木ではなく

地元の人がこだわって出している

地域の木材

どこにも人がいて

色々な人の力で

家創りは成り立っています

自信を持って届けられた材料で

安心して暮らせる家づくりをしましょう

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

床断熱と基礎断熱の結露

2025/03/30

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

長男が車の免許を取得しました

早速隣に乗せてもらい

ブラブラしてみる

なんだか感慨深いです

子供がそんな年齢になる

と成長を感じる一方

自分はどんな年の重ね方を

しているのだろうか

なんて考えてみたりします

人様に迷惑をかけるような

生き方はしていないか

誰かの役に立てるような

生き方が出来ているか

家族をそして

自分を大切にしているか

自信を持って出来ていると

言えるようまだまだ

成長しないといけませんねww

さてそんな本日は

「床断熱と基礎断熱の結露」

についてです

住宅の床部分の断熱工法には

床断熱と基礎断熱があります

どちらの方法でも

結露が発生するリスクはあり

適切な対策を取らなければ

建物の劣化につながる

危険性があります

今回は床断熱と基礎断熱の

結露原因の違いと

それぞれの結露対策について

説明させて頂こうと思います

床断熱とはこちら

↓ ↓

床の下に断熱材を敷く方法で

室内と床下の温度差を小さくし

冷気が室内に伝わるのを防ぐ方法

木造住宅では

一般的な断熱方法として

広く採用されています

施工が比較的簡単で

コストが抑えられる

床断熱の場合は

梅雨から夏の時期に

床下で結露が発生することが多く

その主な原因は

外気より低温となった床下に

多くの水蒸気を含んだ

外気が流入する

低くなっている床下の空気中で

水蒸気が冷やされることで

露点温度を迎えてしまい

結露が発生しやすくなります

床下の換気を適切に確保することや

地面からの湿気の侵入を防ぐこと

断熱材の隙間をしっかり埋めて

急激な温度差を

作らないというような

丁寧な断熱施工を行うことは

とても重要です

入っていれば大丈夫という感覚で

施工していては駄目だということです

一方で基礎断熱は

床下ではなく

基礎部分に断熱材を施工する方法

↓ ↓

基礎全体を断熱するため

床下の温度が

外気の影響を受けにくく

室内との温度差が小さくなります

床下が室内と

ほぼ同じ温度になることで

快適性は向上し

断熱性能は高くなります

基礎断熱で床下結露の

主な原因は地盤温度の低さと

基礎コンクリートから

放出される水分の影響で

竣工初年度と竣工二年目くらいは

床湿度は外気同等か

それ以上になっているため

床下結露が

発生しやすい状況になります

これは単純に

適切な換気がとても重要に

特に基礎内の温度が

外気よりも高い冬場です

冷たい外気が流入した際には

急激に冷やされてしまい

結露が生じる恐れがあります

やはり断熱工事の丁寧な施工は

根拠となる構成や

結露計算を含めて検討することは

絶対条件ということになります

また床下エアコンを利用すると

床下の湿度を

適切にコントロールしながら

室内に空気を循環させる

ことが出来るので

2年目までは加湿器いらずで

生活することも可能です

床断熱と基礎断熱

どちらが良くて

どちらが悪いではありません

当社でも新築は基礎

リノベは床

というふうに使い分けています

いつも言いますが

私が全ての人にとって

正解ではありません

住宅の構造や地域の気候条件等

様々な検討を行ったうえで

適材適所で使い分け

どちらの方法でも

適切な結露対策を行わなければ

建物の耐久性は

損なわれる可能性がある

その事を知っておくことが重要

結露を防ぐためには

適切な断熱、気密施工が不可欠

どちらかを選択すれば

正解ではありません

どちらを選んでも

適切な設計と施工ができる

そんな会社を選ぶの正解です

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

省エネ義務化の落とし穴

2025/03/23

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

昨日は午前新築の打合せで

午後はリノベの打合せでした

私の一番重要な仕事が

この打合せです

社員や協力業者さん

現場が流れるように動くためには

工事内容が決まっている事と

確認がとても重要なのです

お客様のご協力があり

とてもスムーズな打ち合わせを

させていただいたので

本当にありがたかったです

月末からいよいよ

次の新築も動き出しますので

とても楽しみww

そして今日はひさしぶりに

ゆっくりとした日曜日

新築の構造計算をやらないといけないが

ロードバイクにも乗りたい

狭間で戦っておりますww

さてそんな本日は

省エネ義務化の落とし穴について

もうすぐそこまでに迫った

4月の法改正では

省エネ基準適合が義務化されます

この言葉だけ聞けば

これから建てる家はさぞ省エネに

なるのだろうと思う方も

多いのではないでしょうか?

私のブログ、メルマガを

読んでくださっている方は

そうでもないか

省エネ基準適合義務化とは

新築の建築物が

一定のエネルギー効率基準を

満たすことを

法律で義務付ける制度です

建物の断熱性能や

設備のエネルギー消費効率を

向上させ地球温暖化対策や

エネルギー資源の有効活用を

図ることが目的とされていると

なんとも言っていることは

とても立派なのですが

蓋を開けてびっくり

日本の省エネ基準適合義務化は

なんともレベルの低い

↓をご覧ください

一番左の0.87というのが

断熱等級4で

4月に義務化される性能です

日本以外の先進国では違法建築

その右隣が断熱等級5で

2030年に義務化される性能

これも海外では違法なのです

温熱性能の向上は

省エネと思われがちですが

この程度の性能では

むしろ今まで以上に

電気を使ってしまうことになります

築年代が新しくなっても

暖冷房エネルギーは

大きく変化していません

昔の家は断熱がなく

さぞエネルギーを使っていると

思いきや実はこたつや

人がいる部屋だけの暖冷房など

我慢の省エネのお陰で

驚くほど消費電力が多いわけでない

省エネ基準をクリアしても

省エネ住宅とは程遠いのが現実で

一般的な住宅より多少

エネルギーが少ないのが等級4

しかし等級4の家で

暖冷房のつけっぱなしや

各部屋を温めると

一気に増エネになるのです

国の基準で作った

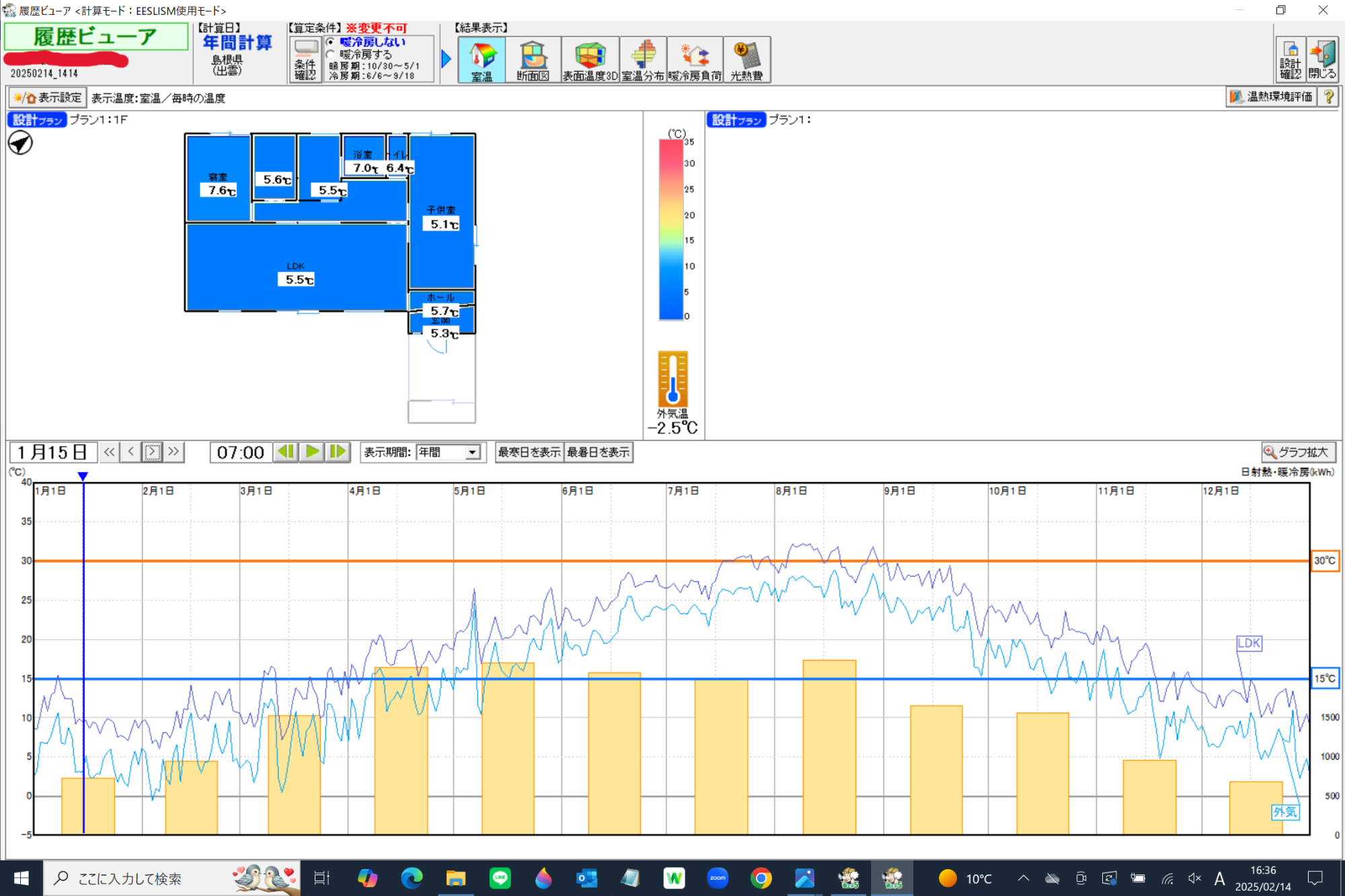

コチラを見てください

国が定める最低室温の目安

おおむね8℃を下回らない

とある等級4は

出雲市で外気温-2.5℃の時

無暖房だと5.5℃迄下がります

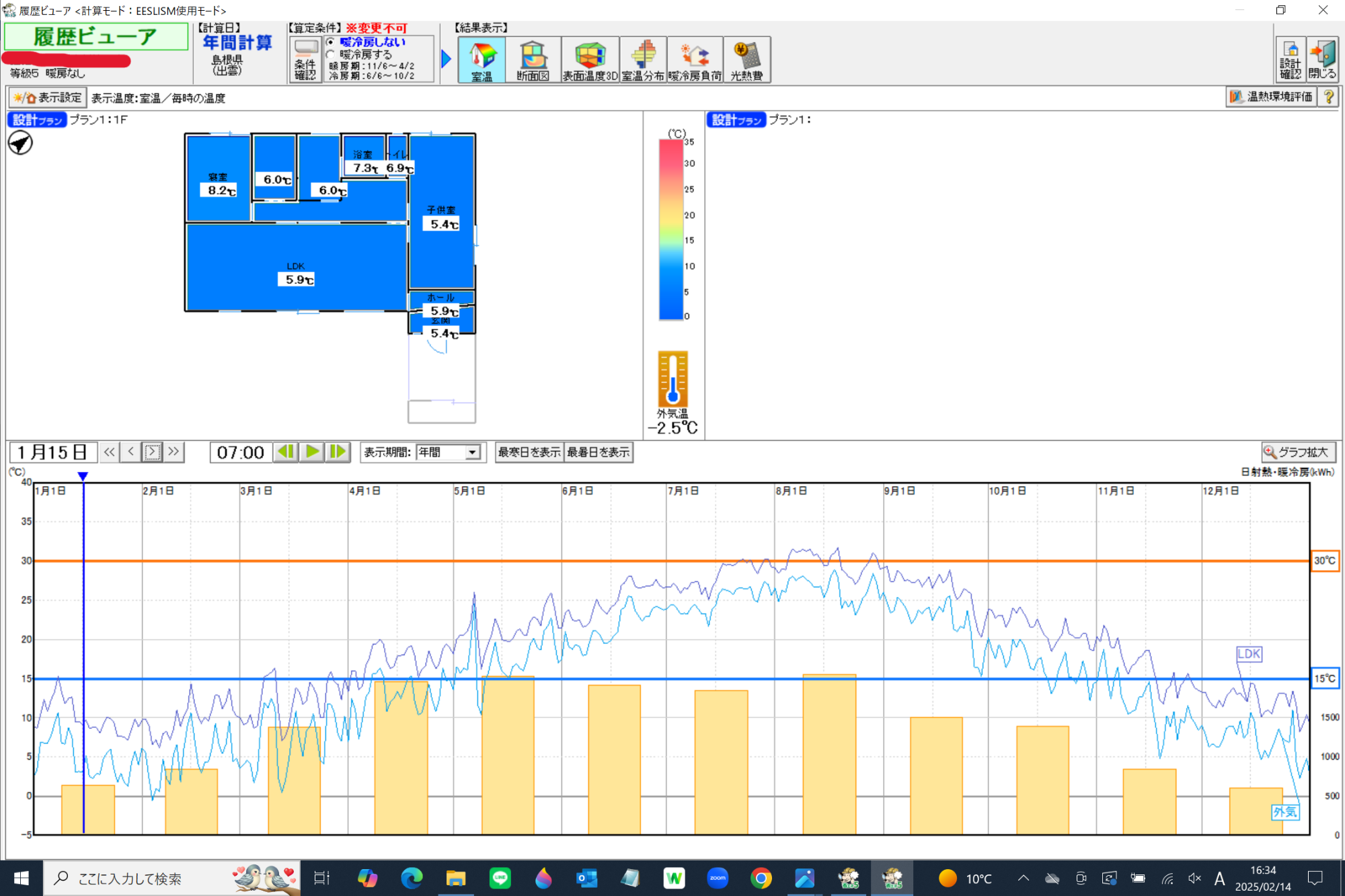

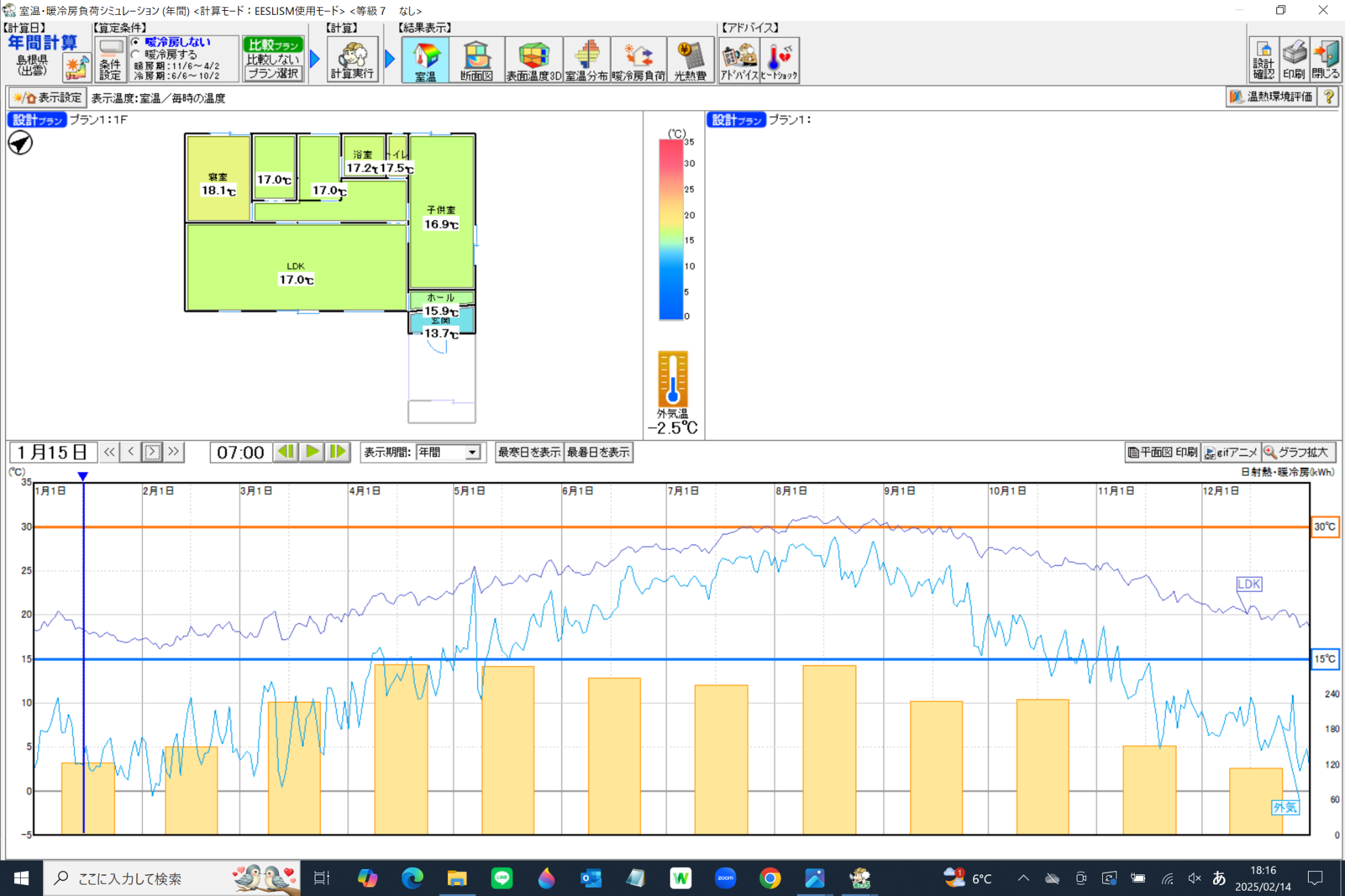

↑等級5はこちら

ほとんど変わりません

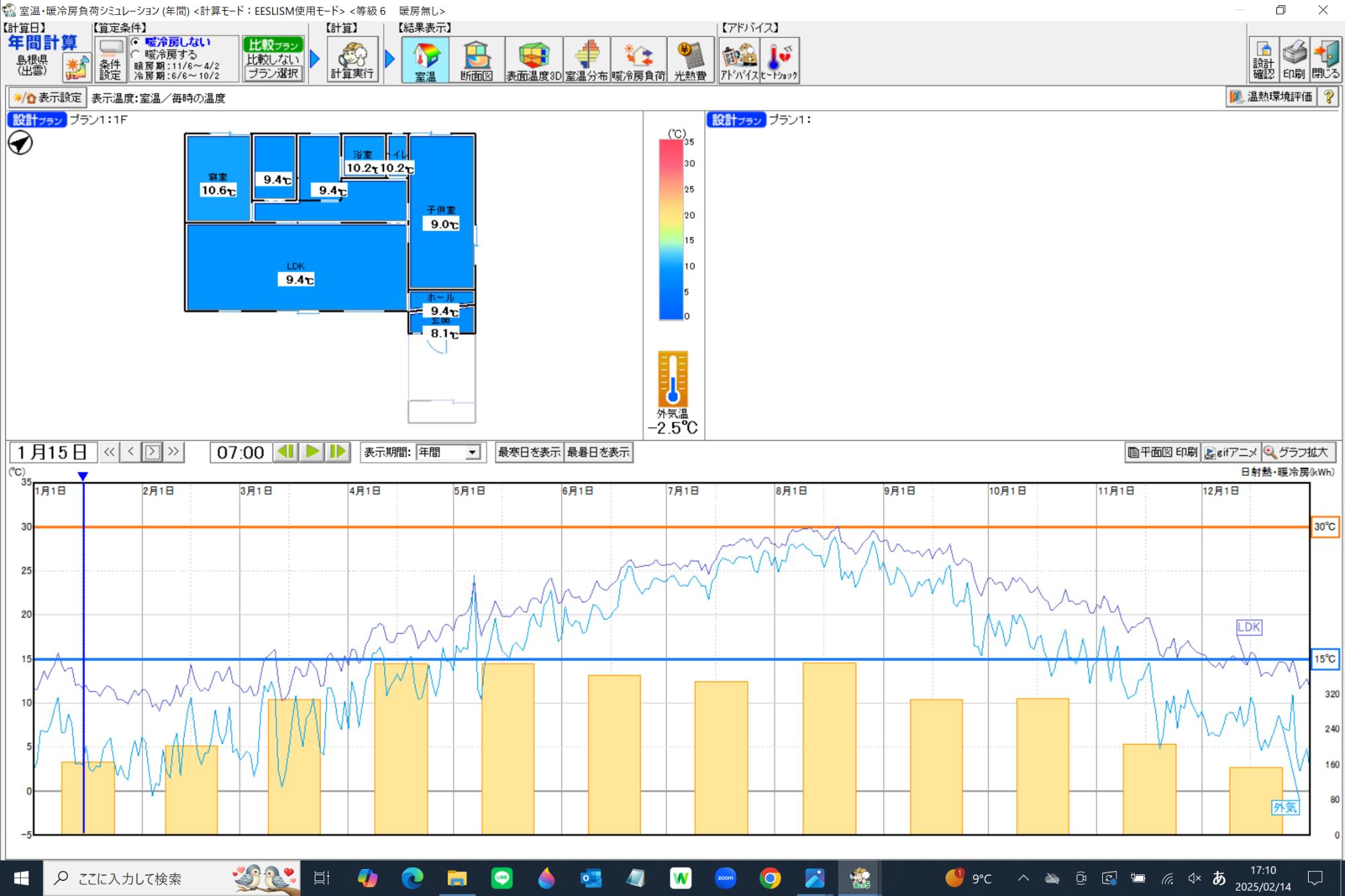

↑等級6でようやくこれ

GX志向型住宅なんてこの程度なのです

こんなものに莫大な補助金を…

この先はどこまでやるかで

大きく変わってきますが

当社の標準仕様がこのくらい

この日に暖房で部屋を

22℃にしようと思ったときに

最低基準の5.5℃から上げるのと

17℃から上げるのでは

エネルギー量がどれくらい違うかは

安易に想像がつくはず

エネルギー量だけではありません

家が温かいと血圧が安定する

つまづき、転倒が減る

それによる骨折や寝たきり等も

更にトイレの回数も減る

暖かい場所に住むことは

人の健康を守ります

仮に今は我慢できても

誰しも必ず年を重ねます

最初からやっていれば

なんの心配もない

しかしこんな話をしているのは

先進国では日本だけです

他国では家が温かいのは当たりまえ

寒い家やエネルギー量の多い家は

違法なのです

無防備に移動する

室内での温度差を解消することが

一番大切

法改正の背景は

気候変動や地球温暖化対策として

カーボンニュートラルや

脱炭素への取り組みが

世界で進められるなか

日本でも首相が宣言

住宅にもその役割が与えられた訳です

4月の法改正で規制がかかるとか

大変になる等騒いでいる

実務者の方は多いようですが

この法改正は違法以下の基準が

最低基準にまで上がった程度

最適基準には程遠い事を

ご理解ください

エネルギーは地域や地球の為

室内温度は住む人の命と健康の為

法律や根拠なく入り乱れる言葉に

惑わされることなく

どうか自分なりの

最適解を見つけたうえで

家創りを行っていただけたらと思います

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

心地よさ

2025/03/16

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

先週は次男の高校合格発表があり

無事に合格

長男に続き進路が決まりました

逆に心配になるくらい

勉強頑張っていたので

とにかく一安心

娘も含めて全員が入学の春

それぞれに新しい生活を

楽しんでもらいたいですね

さて本日は「心地よさ」について

以前もお伝えしてしましたが

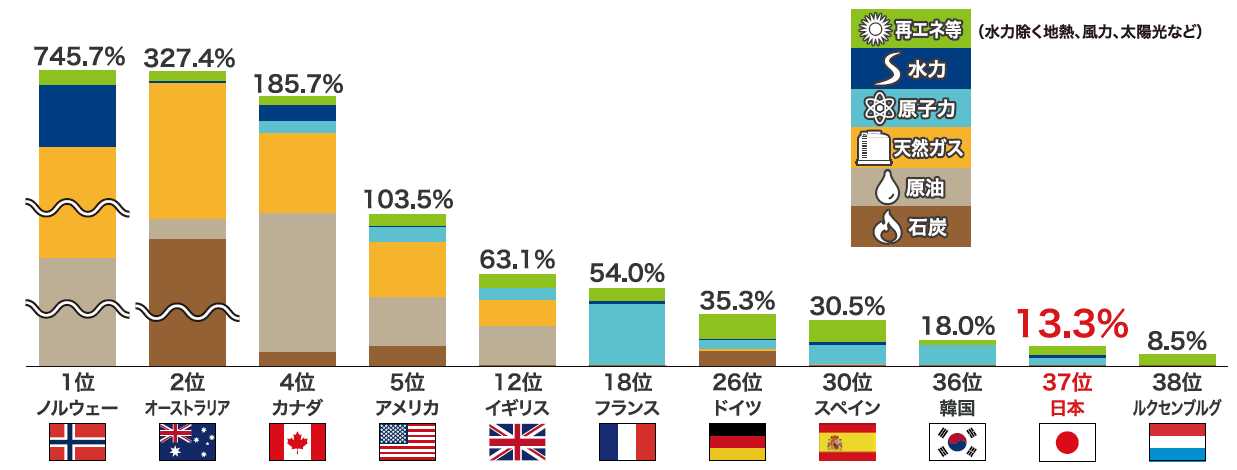

日本のエネルギー自給率は約13.4%

先進国では37位と最低ランク

原子力がそのほとんどを占め

純粋な自然エネルギーは8%程度

約90%は海外に依存している状況の中

この自給率の低さを

なんとか打開していかないと

光熱費の高騰に常に怯えながら

暮らしていくことになります

原発が止まると自給率が下がり

それを知る他国は値段を上げる

それを買わざるを得ない日本

その為電気代が上がるのは当然

そんなエネルギー事情の中で

心地よく暮らしてくことへの

第一歩は省エネです

しかしそれは我慢の省エネではなく

心地よさの中にある省エネ

それを実現するために必要となるのが

1.建物の断熱、気密性

2.日射取得、日射遮蔽等の設計の工夫

3.高効率設備の導入

4.創エネ

言うまでもなく断熱・気密に関しては

その向上により冷暖房費の削減

設計の工夫もそこに直結しますよね

高効率設備の導入に関しても

エネルギー量に直結し

最後に重要なのが創エネとなります

エネルギーを作ることで

ゼロエネにすることが可能

ゼロエネとはゼロエネルギーのことで

使ったエネルギーと

作ったエネルギーが同じ

エネルギー収支がゼロでも

発電している時間帯に

使っていない部分は売ることになりますし

発電していない時間帯に使った電気は

買うことになります

売値は安く、買値は高いため

光熱費をゼロにするには

努力が必要になりますが

ゼロエネであれば

支払う光熱費も断然に安い

しかし順序を間違えると

不自由なゼロエネになってしまいます

仮に断熱が弱くても

太陽光発電を沢山乗せれば

ゼロエネにすることは可能ですが

その場合足元は寒く

結露でカビだらけになるリスクも有り

心地よく暮らすとは

かけ離れてしまいます

作るエネルギーを増やすのではなく

使うエネルギーを減らすことが最優先

一番大切なのが断熱・気密

この部分は当たり前にやり

絶対に予算を削ってはいけない部分

どれだけ高性能な設備や

再生可能エネルギーを導入しても

家の断熱・気密が低ければ

エネルギーが無駄になってしまいます

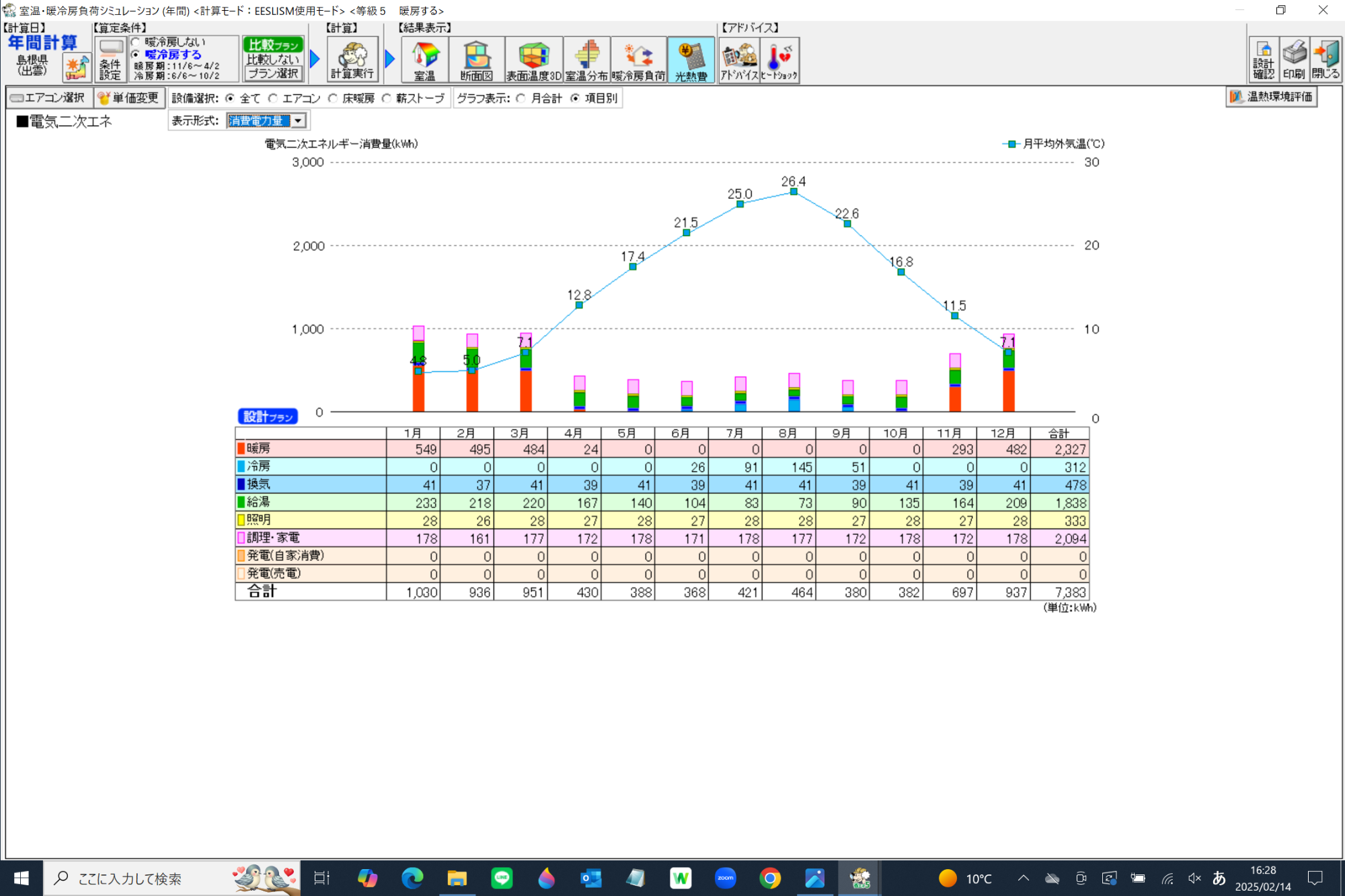

等級5の(2030年に義務化される基準)

年間暖房エネルギーがこちら

↓ ↓

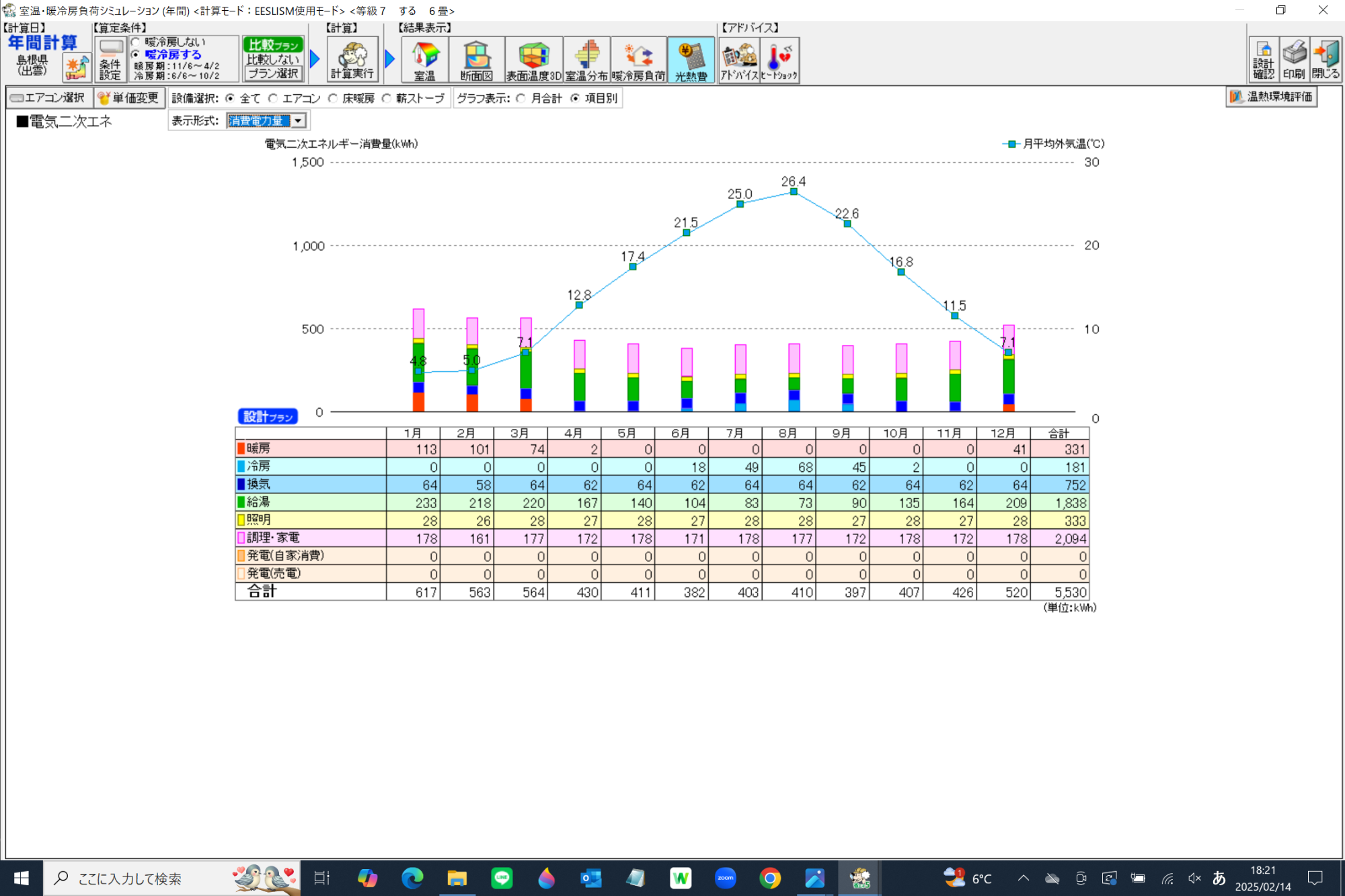

等級7の暖房エネルギーはこちら

↓ ↓

約7倍です

このシミュレーションは

当社の実物件で行ったものです

アメダスデータが古いので

冷房は少なすぎますし

暖房も実測と少し離れますが

エネルギー量の差に関しては

かなり近いものがあると思います

結局断熱・気密が低いとこんな感じ

↓ ↓

水道から出ている水が

暖房エネルギー

バケツの穴から出ていっている水は

断熱・気密が低くて

家から逃げていくエネルギー

あなたは水道の水をもっと出しますか?

それとも穴を塞ぎますか?

内外気温の差からいっても

厳しいのは断然冬

暖房エネルギーを減らすことが

省エネの一丁目一番地

我慢をせずに

心地よく暮らしてく

自分が快適に暮らしていくことは

エネルギー量を減らすことになり

地域と地球の未来へと繋がっていきます

あなたの安心は地球の安心

未来に暮らす人たちの安心にも繋がる

小さなエネルギーで

最大限の快適性を実現し

命と健康を守る

本当に心地よい暮らしを手に入れましょう

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

出雲の太陽光発電を試算する

2025/03/09

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

昨日は次男の中学校卒業式でした

先週の長男に続き今週は次男

私が30年前に卒業した母校

校舎は変わっていますが

感慨深かったです

それぞれが新たな道へ

やりたいことをやって

人生経験を積んでいってもらいたいです

さて本日はまず告知

新しいルームツアーが公開されましたので

是非見て頂けたらと

↓ ↓

さて本日は太陽光発電の

経済メリット深堀企画

また新しい考え方で試算してみました

以前も試算していますが

今回は実際の住まい手の実測値から

自家消費率を考慮して

よりリアルな金額に計算し直してみました

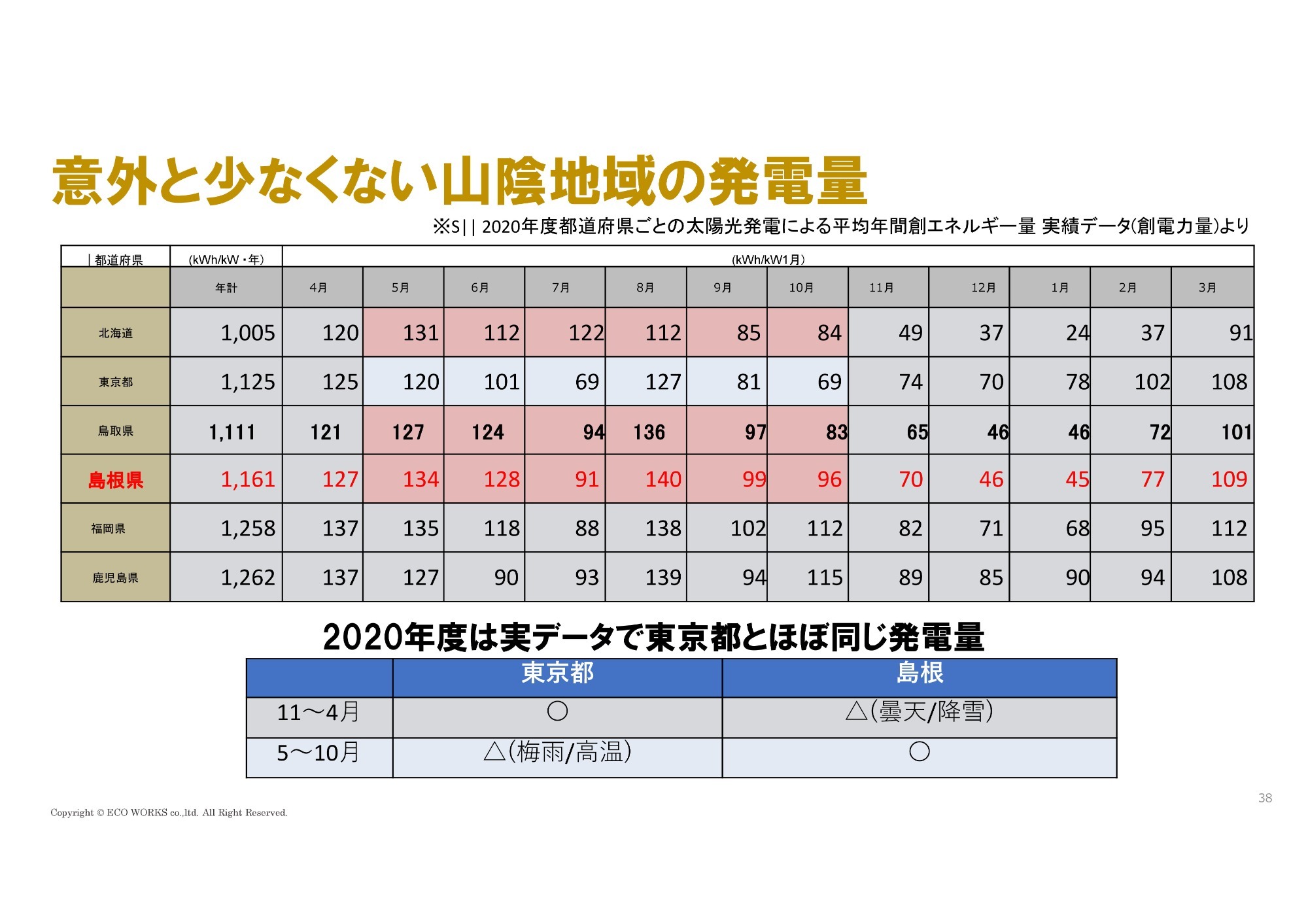

まずはいつものこちら

島根県の年間発電量です

山陰は冬の日照時間が短いため

太陽光は不利だなんて言っている人が

多く存在します

確かに冬の期間日照は少なく

発電量が落ちるのは事実

しかし年間の発電率は

梅雨や夏で盛り返すため

東京と同等程度の発電量です

福岡や鹿児島と比べても

年間で1kW当たり100kWhも

変わらないということ

当社の実物件での実測値は

どの物件もこれよりも

発電量は多いです

だいたい1kWあたり

1200kwh~1300kwhくらい

とりあえず安全側として

1kw当たり1160kwhの発電量で

前回と同じ

パネル保証期間25年で考えた時に

1160kwh×25年=29,000kwhとなります

部材を含めた設置工事代金の

市場価格は25万円/kwh

(一般的にはもう少し安い)

と考えた場合

25年間で発電する

29,000kwhの電気を

25万円で購入したという事になります

電気の単価を逆算すると

250,000円÷29000kwh=8.6円/kwh

賦課金や燃料調整費を考慮した

現在の電気代と比べて

どれだけ安いかは一目瞭然

太陽光パネルを購入する

という感覚ではなく

電気代を購入していると

考え方を変えた場合に

8.6円という単価の凄さは

誰でも分かるのではないでしょうか?

これが30年だと7.1円/kwhになり

35年だと6.1円/kwhまで下がってきます

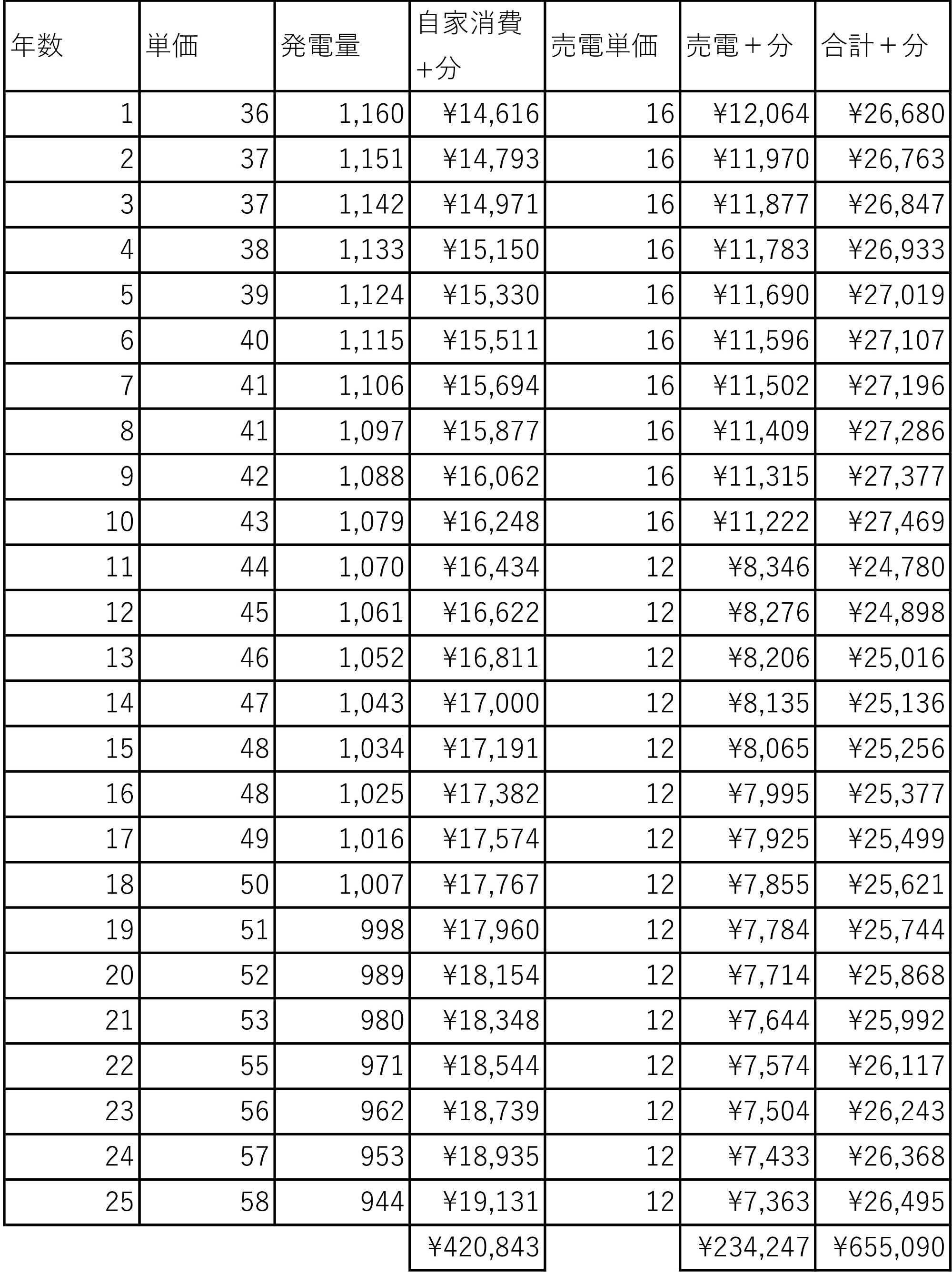

これを元にどのように

メリットが増えていくのかを

試算していきます

パネルの出力は

(パネルが発電できる電力)

ほんの少しづつですが

効率が下がっていきますので

平均の年率0.75%で下がる計算で

これに近年の電気代の

平均2%上昇を考慮した場合

今回は当社の実測平均で

自家消費率35%にて試算

それら踏まえて25年分計算したのが

↓ ↓

自家消費を35%で計算した場合

自家消費での+42万円

売電での+23万円

購入費用の25万円を差し引いて

25年間で合計40万円/kwの利になります

前回もお伝えしていますが

上がり続ける電気代と

買うよりも安く

10年目以降で下がる売電額をみて

自家消費をいかに増やすかは

おおきなポイントです

デメリットとして

パワコンの故障交換が発生することを

考慮して費用の約20万円を引いても

乗せていたパネルの容量が

5kwだったとしたらたったのー4万円

36万円/kwhの利益になります

以前もお伝えしていますが

インフレ時代に通貨の価値は下がる一方で

価値が下がらないものに

交換しておくかはとても重要な選択肢

太陽光発電は脱炭素

カーボンニュートラルの視点から

化石燃料依存からの脱却

気候変動の緩和という

未来の世代への利益になるだけではなく

今の人にも大きく利益をもたらす事は

分かって頂けると思います

新築時に設置しないのは

とても勿体ないことです

そしてこれも何度もお伝えしている

重要点ですが

太陽光パネルの

耐荷重を計算した上での

設置は最低条件です

屋根の上に20kg/㎡の

固定荷重が乗るわけですから

荷重を考慮した材料検討や

重さに対して働く地震力を

しっかりと想定した

構造計画、耐震計画は

当たり前にできないと

太陽光発電で経済的に利益が出ても

その重みで大地震に

耐えられなくなるようでは

話になりません

根拠に基づき

安心して乗せてから

しっかり利益を出しましょう

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

エネルギー量2

2025/03/02

昨日は長男の卒業式でした

四半世紀前に自分が卒業した高校を

息子が卒業するのは感慨深い

春から新しい環境で

頑張っていってもらいたいです

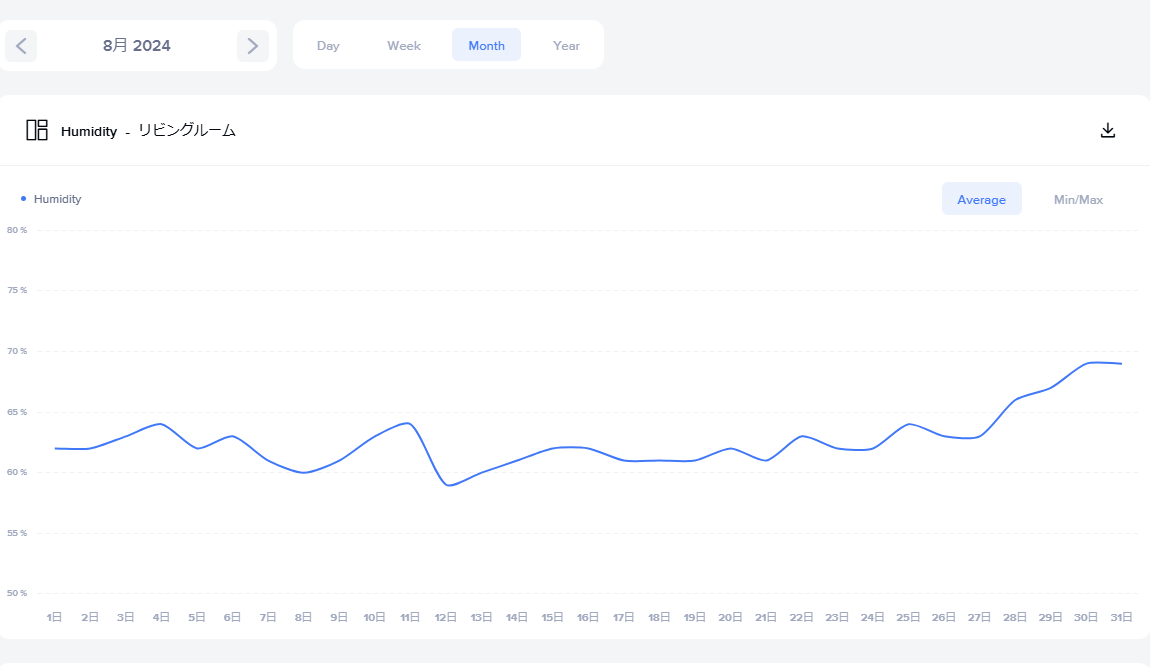

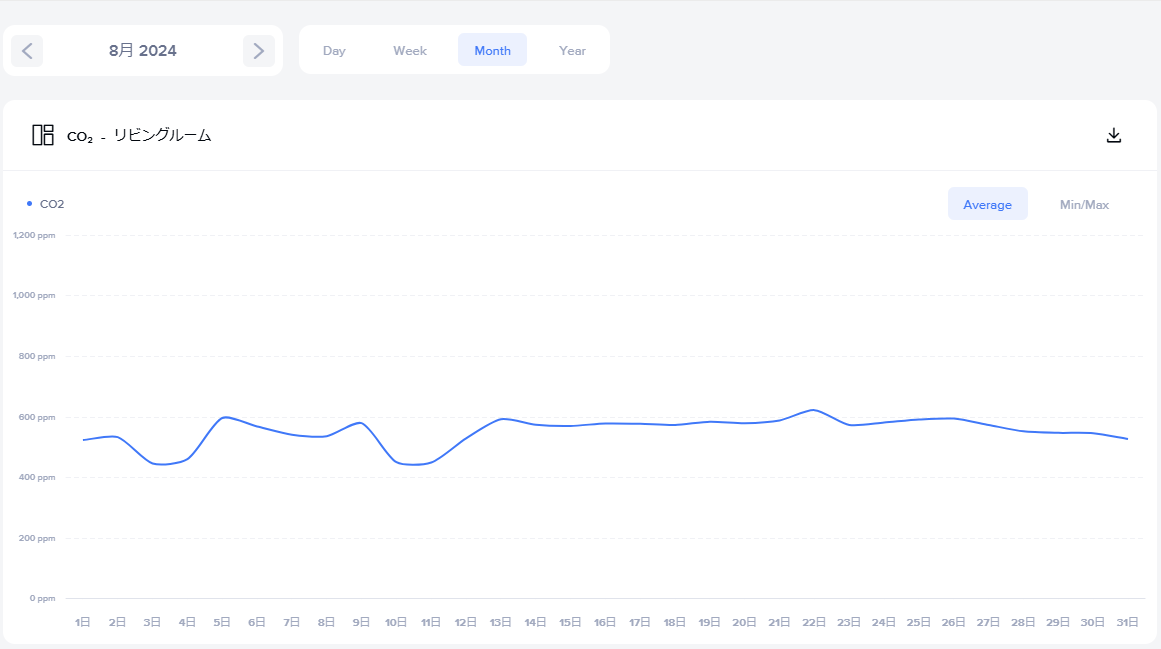

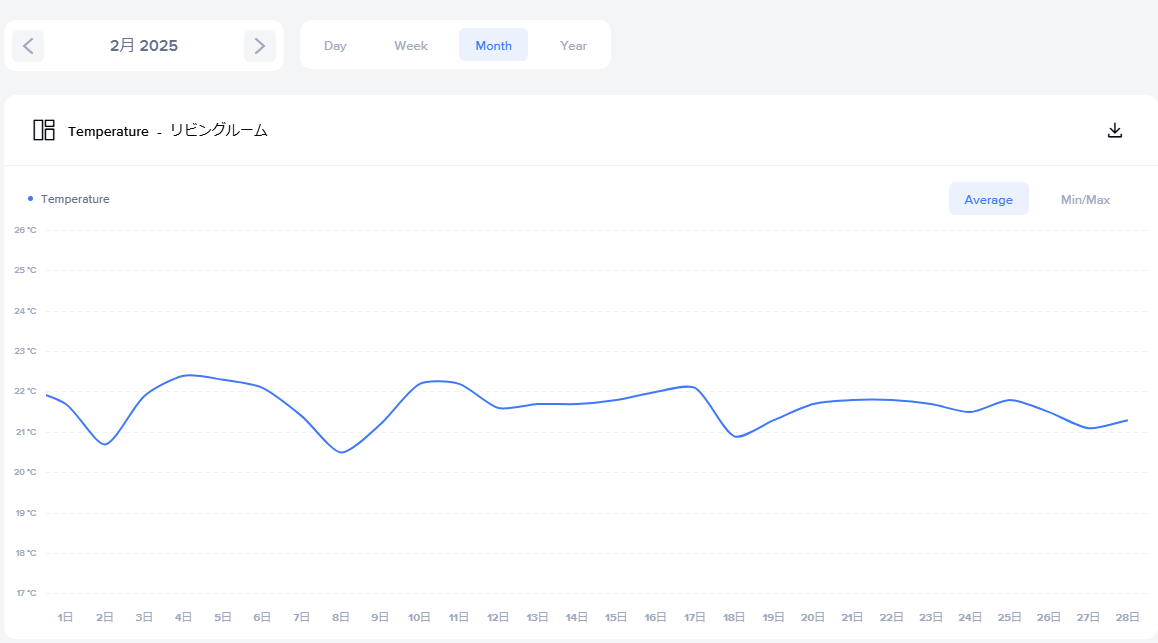

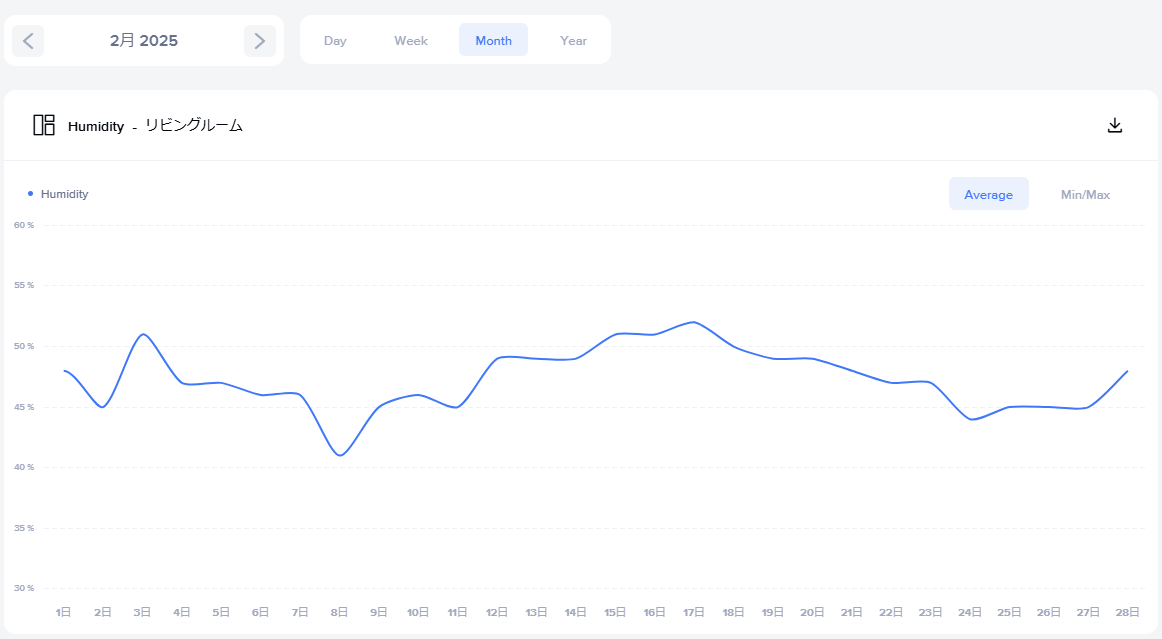

さて本日は

実測させて頂いた最新住まい手の

エネルギー量のお話です

温湿度はアプリで観測

夏も冬も快適で安定した温湿度を

示していました

Co2濃度も全く問題なし

夏 温度↓

夏 湿度↓

夏 co2濃度↓

冬 温度↓

冬 湿度↓

冬 co2濃度↓

換気も空調も完璧でした

この物件もエアコンの負荷計算は

やはり問題なく出来ていたことが

実測で確認出来ます

これくらい快適な

家中の温湿度になるための

エネルギー量はと言いますと

今回の物件は

1年間の発電量 9652kwh

そのうち

自家消費 2516kwh

売電量 7138kwh

前回より自家消費が多めになっています

何度もの説明にはなりますが

自家消費というのは

発電している電気を

家でどれくらい

使っているかの量になります

発電していない時間に使って

購入した電気代が114,269円/年

売電量7138kwhが単価16円なので

収入が114,208円

買った電気と売った電気の

差し引きは61円

結果1年間で61円の電気代

ということになりました

収支エネルギーは

発電9652kwhに対して

消費合計6165kwhですので

3487kwhのマイナス

これくらいの性能の家だと

見事にここまでの

収支エネルギーになります

やはり自家消費率を上げるのが

課題ですね

ここに蓄電池が加われば

電気代は大幅なマイナスと

なるわけですが

それを回収するにはどれくらいの

期間が必要なのか

そこはまた別の機会に

試算してみようと思いますので

乞うご期待

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

設計契約

2025/02/23

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

今週の出張は

かなり濃い勉強が出来ました

取り入れたいことだらけで

早速現在進行中のリノベ物件にも

早速取り入れる予定

学ぶ場所があり

そのたびに成長できるのは

本当にありがたいです

さて本日は設計契約について

お話しさせて頂こうと思います

家づくりを検討されている

皆様の中には

「設計契約って無料じゃないの?」

と思われる方も

少なくないのではないでしょうか

当社では家創りに共感いただき

いよいよ設計依頼というタイミングで

設計契約を結ばせて頂きます

費用は100,000円+消費税

無料の会社もあるのに

なぜ無料ではできないのか?

まず設計契約とは

住宅を建てるための設計を

依頼する際に結ぶ契約のことです

間取りの作成やデザイン

設備の選定や収納計画など

住まい手の理想を形にするために

とても重要な工程になります。

現地調査をして周辺の状況や

視線の抜け具合を読み解き

日射取得や日射遮蔽を検討する

その上で住まい手の要望をまとめ

間取りや外観デザインを作成し

構造・設備・仕様・空調等

同時に検討する事は沢山あります

また住宅の設計には

建築基準法や耐震、省エネ基準など

さまざまな法律や規制を

考慮する必要があるので

専門的な知識と技術を持つ建築士が

関与する必要があります

この様にお客様の要望を反映した

間取りやデザインを考えるには

多くの時間と労力が必要となります

家の住みやすさや耐久性

将来の資産価値に直結する

非常に重要な工程である設計

これを無料で行うとすれば

実際に掛かっている

その費用は誰が払うのでしょうか?

家を売る会社や

ハウスメーカーの様な

営業マンが決められたプランの中から

近いものを選んで提出する

そんな会社なら

成り立つのかもしれませんが

設計の重要性が

軽視されているのではと思ってしまいます

設計は単なる図面作成ではありません

設計士は長年もかけて積み重ねた

技術と知識を振り絞り

住まい手を思い

その都度図面を創り上げているのです

その人にも生活がある事は

容易に想像がつくはず

無料で設計をする会社で

家を建てる場合は

その設計料はどこかで補う為に

知らない誰かの設計料を

あなたの住宅価格に含められて

支払う事になるでしょう

設計がどれだけ重要な作業なのか

ご理解いただけたでしょうか?

専門的な知識と技術

そこに当てる大切な時間

設計契約の重要性を理解し

納得のいく計画を進めていきましょう

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

冷えは万病のもと

2025/02/16

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

助っ人の大工さんにも来てもらい

順調に進むリノベ物件

昨日はいよいよ屋根工事

自由登校中の長男も連れ出し総動員

天候にも恵まれ

一日で出来あがり一安心です

この時期には珍しい天気で

とてもありがたかったです

皆の頑張りに感謝ですww

そして告知

明日の家百インスタライブに

登場させていただきます

前回はあまり喋れなかったので

今回は頑張りますww

12時20分~13時まで

ご都合の合う方は是非!!

https://www.instagram.com/iedukuri100/

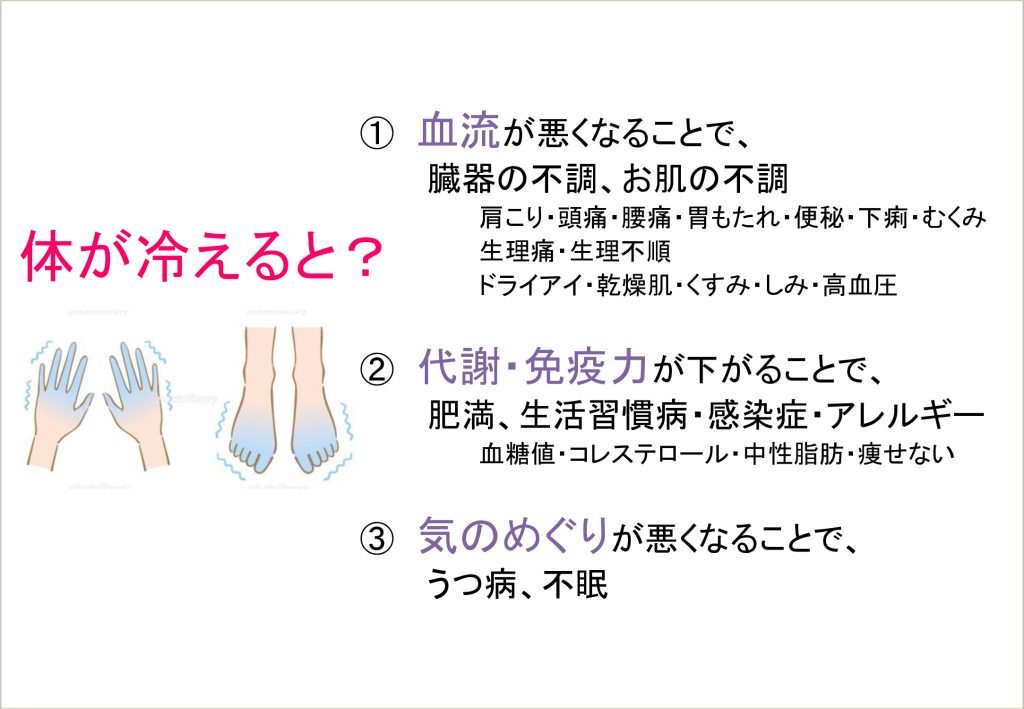

さて本日は冷えは万病のもと

についてです

皆様も冷えは万病の元という言葉を

聞いたことがあるでしょう

体が冷えることで

さまざまな病気の原因になると

考えられています

家の寒さが引き起こす問題について

解説していこうと思います

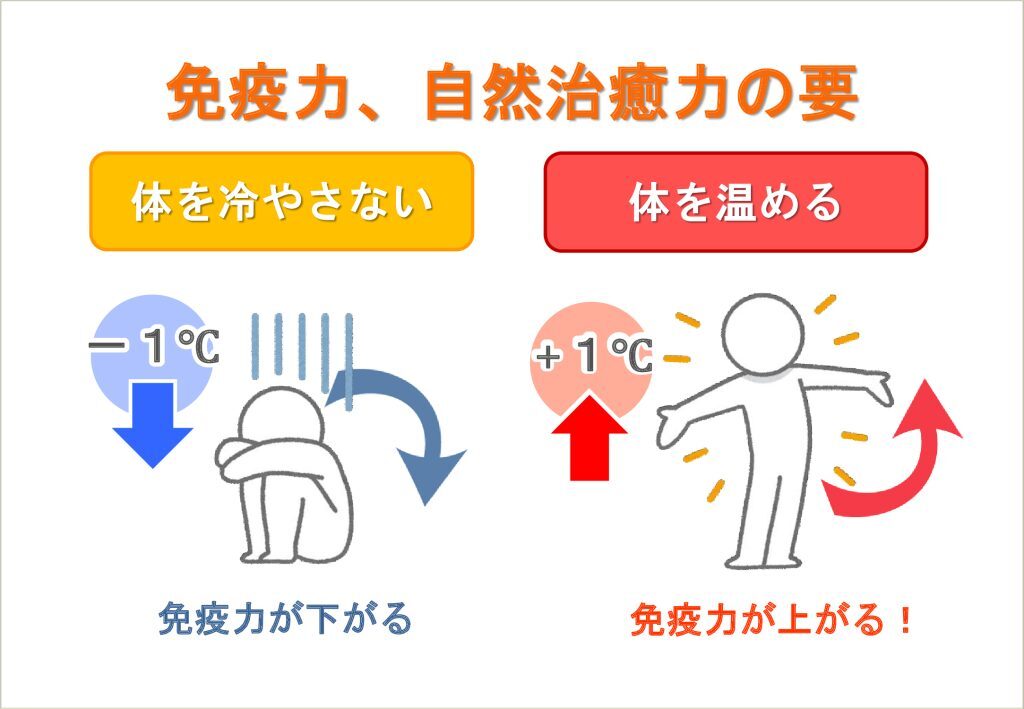

まず冷えが続くと血流が悪くなり

さまざまな不調を引き起こします

体温が1度下がってしまうと

免疫力って約30%落ちるそうなんです

なので低体温の人の方が

感染症にかかりやすくなると言われています

全ての臓器は血液が運んでくれた

栄養素や酸素で元気に働いています

血流が悪くなると臓器の不調

お肌の不調が起こります

さらに癌細胞は低温の環境が好きなので

癌のリスクも高まってきます

ほかにも低体温の方は気の巡りも

悪くなることで

気持ちが落ち込みやすくなったり

眠れないといったことが起こります

免疫力、臓器の不調、メンタル

いろんなところに関わってくるんです

そしてよくある日本の寒い家には

こたつがあります

こたつに入ってさえいれば

温かいから大丈夫と思いがちですが

冷たい室内の空気を

吸い続けることは

肺を冷やすことになります

その結果肺の免疫力が低下

肺炎や気管支炎等の

病気への抵抗力が下がってしまう

これは布団の中でも同じ事が言えます

寒い家に住んでいると

体温が奪われやすくなり

慢性的な冷えの原因になる

従来冬の寒さは

厚着、重ね着でしのげばいい

それがエコだと

思われていましたが

それが健康な暮らしに

繋がるわけではないということは

明らかになっています

着衣のストレスというのは

かなりあるようで

精神的にも肉体的にも

物理的なストレスをいかに減らして

いくかということを考えると

やはり室内の温度や湿度を

改善することが重要になります

肌へのストレスが減ることで

肌の調子まで明らかに

変わっているってくるということも

分っています

また厚生労働省が発表している

国民医療費のデータによると

年間44兆円も使われていて

これを国民一人あたりで考えると

35万円/人になります

この用途も発表されているようなのですが

その中で家の温度が上がると

改善されるような項目を集め

そこから医療費との関係を推定すると

室内の温度が7℃から11℃に

4℃上がることで親と子2人の

4人家族で一軒当たりの

年間医療費は8万円も安くなるという

試算が出ているようです

断熱すると暖房費が安くなるとは

よく言われますが

それよりも医療費で8万円も

低減というのは驚きです

家の場合、建設費やメンテナンス

増改築など暮らしていく中で

いろいろなことにお金がかかりますが

実はトータルの中で建設コストは

1/4にしか過ぎないと言われています

ところがこのトータルコストを

考える人は少なく

最初にかかる建設費のことだけを

考えて家を建てることが一般的

欧米ではトータルコストを考えるのに

日本では建設費しか考えないのは

なぜかと言いますと

日本の今までの家づくりでは

どのように作ってもその後の

ライフタイムコストが

あまり変わらなかったということが

前提にあったようです

しかし今は家の作り

(耐震や断熱、耐候性)を考えることで

省エネ性能も健康状態も

メンテナンス費用も大きく変わります

これからの家づくりは

建設費だけを考えたものではなく

ライフタイムで考えた

トータルコストの観点で

どのような家が望ましいかを

考えていくことが重要

とにかく温かい家は正義です

自分や家族の命や健康だけでなく

地域にも地球にも優しい

そんな家作りが

どんどん増えていきますように

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

寒波で気をつけること

2025/02/09

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

立春寒波の影響を受け

気温が大幅に低下しましたね

久しぶりの積雪で事務所の前には大作が

子供は本当に元気ですねww

さてこの寒波

2月7日の平均気温は約0.9℃

最低気温は-1℃

最高気温は2.8℃で

昨日の平均気温は約0.1℃

最低気温は-2.6℃

最高気温は2.9℃でした

日本列島に強い寒気が

流れ込んだことによるもので

特に日本海側では

大雪や低温に対する

警戒が呼びかけられましたね

今日は少しだけマシになりそうですが

まだまだ気温は低いです

繰り返しになりますが

こんな日には

本当に気をつけていただきたい

ヒートショック

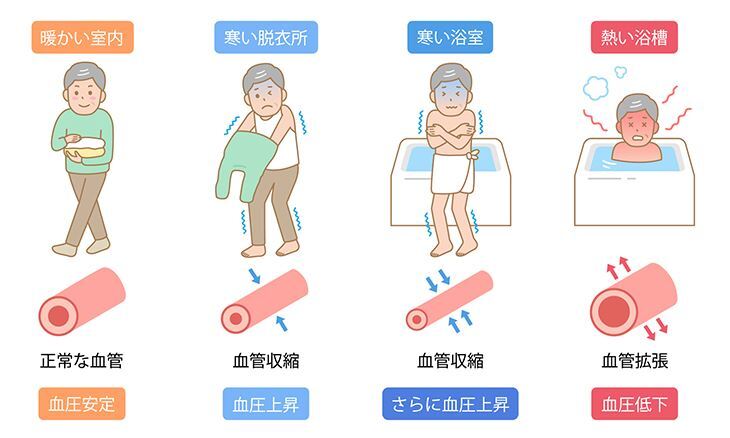

急激な温度変化によって

血圧が大きく変動し

心臓や血管に負担がかかる現象です

ヒートショックは

暖かい場所から寒い場所

またはその逆の移動によって

引き起こされます

冬場に暖房の効いたリビングか

ら寒い脱衣所に移動し

その後熱いお風呂に入ると

体は以下のような変化を起こします

寒い場所に移動して

血管が縮まり血圧は急上昇

熱いお風呂に入り

血管が急に広がり血圧が急降下

めまいや立ちくらみを起こし

意識を失い溺れる危険も

冬場の浴室での事故は多く

日本では年間1万件以上の

入浴中の急死が

発生していると言われています

その多くがヒートショックによるもの

最近は若い方でも

スマホを見ながら長時間入浴を

する方が多くその場合

20代でもヒートショックになることが

よくあるということでした

その最大の原因が

長時間入浴による脱水状態で

急に立ち上がるから

脳に血液が回りにくくなるから

というものだそうです

そしてそれ以外の大きな要因は

入浴前の飲酒だということでした

飲酒は脱水症状を作りやすいので

入浴前は控えたほうが良いです

長時間入浴するのであれば

入浴前の水分補給も効果的

立ち上がる際は

一気に立ち上がるのではなく

まずは上半身だけを

湯船から出した状態で

膝立ちのような状態でしばらくたってから

ゆっくり立ち上がることが

推奨されていました

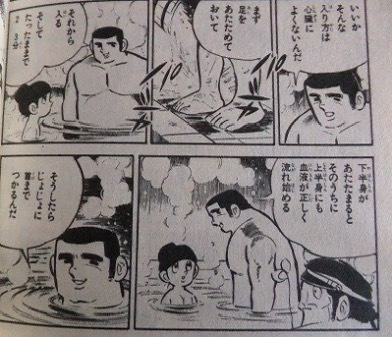

こういう話になると必ず取り上げられる

ドカベンのこのシーン

入るときにも気をつける事が

必要なんですね

寒い家に住んでいる人は

とにかく要注意です

命を守る行動を取りましょう

脱衣や浴室を温めるのも効果的ですが

その間に廊下などがあれば

そこでの温度差も危険

ヒートショックについては

ブログでもメルマガでも

何度もお伝えしておりますが

命と健康を守る為に

本当に重要なことです

温かい家がどれだけ

大切かよく分かりますね

家を建てるときも

家を直すときも

とても重要な断熱、気密

同じくらい重要な換気

ちなみに事務所が寒すぎて

エアコンの暖房だけでは効かず

石油ストーブを使い

室温は上がりましたが

1時間程度つけていただけで

CO2濃度は6400ppm

室内の二酸化炭素濃度の基準は

1,000ppm以下です

これでは仕事ができない

体にも良くない…

薪ストーブの煙突の役割が

よく分かりますね

こんなペースで換気したら

部屋が温まるわけもない

石油ストーブや

ファンヒーターを使う場合には

この様な問題もありますので

空気の適度な入換(換気)にも

お気をつけください

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

雲は何で出来ている?

2025/02/02

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

長男の進路が決まって

とにかく安心しました

春から岐阜です

大工になりたい!

と言ってくれている長男

親としてとても嬉しい事

やりたいことをやって

思うように生きてもらいたいです

さて本日は雲は何で出来てる?

というお話です

家づくりと関係あるか?

と思われた方もおられるかもしれませんが

実際住まい手には

関係のない話かもしれませんww

しかし実務者でこれを知らないのは

致命的です

この続きは後に取っておくとして

今日は雲の正体について

水?氷?水蒸気?

あなたは何が思いついたでしょうか?

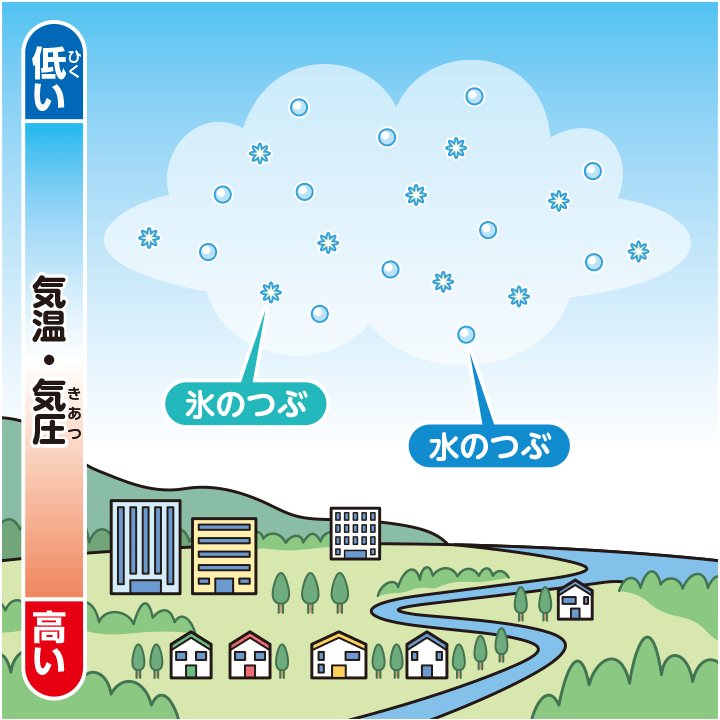

結論は「水」です

細かい事を言いますと

微細な水滴や

氷の粒が集まって出来ています

空気中の水蒸気が冷やされて

小さな水滴になり

それが空中に漂うことで雲が発生します

ピンときた方がおられますでしょうか?

そう結露と同じ理屈なのです

空気中には目に見えない水蒸気が

含まれていますが

それだけでは雲にはなりません

雲として目に見えるのは

水蒸気が凝結して水滴や氷の粒に

なったときなのです

結露のメカニズムを知ってる実務者なら

知っていて当然の話だった訳なんです

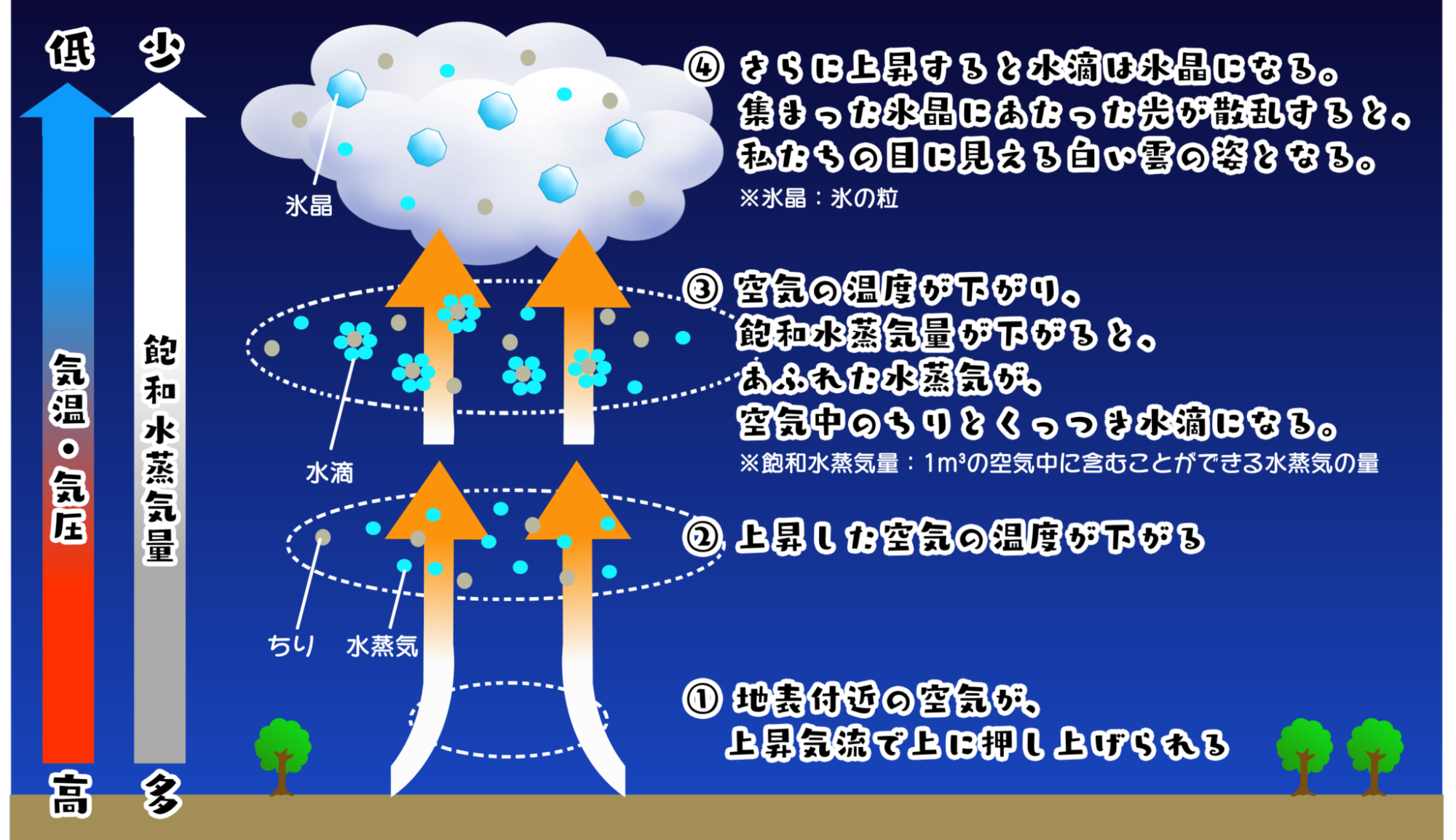

太陽の熱で地表の空気が温められると

その空気は上昇します

そして上昇した空気は気圧が低くなる事で

膨張して冷えていきます

空気が冷えると含みきれなくなった

水蒸気が水滴や氷の粒へと変化する

雲はいつまでも

空に浮かんでいるわけではなく

時間が経つと消えていきます

一つは

太陽の熱や空気の流れによって

雲を構成する水滴が再び

水蒸気に戻り見えなくなる

もう一つは

雲の中で水滴や氷の粒が大きくなると

重さに耐えきれず地上に落ちてきます

これが雨や雪です

雲の正体と仕組み

理解していただけましたでしょうか?

結露や加湿、除湿は

水蒸気と結びついているので

実務者にとっては必要な知識だった訳です

もし知らなかったら

その人は結露のメカニズムも

空調計画なんて考えてもいないと

いう事になりますね

いつもとちょっと違った気持ちで

空を見上げてみてください

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

住宅医

なんだか体調不良で

一昨日夜から布団の中でした

年明けのインフルからなんだか今年は…

まぁ気持ちで乗り越えないとww

さて本日は住宅医について

住宅医とは既存住宅の

調査・診断・改修・維持管理などに

ついて優れた知識・技術をもつ

実務者として住宅医協会が

認定している建築士の事をさします

今社会のニーズは

「建物を新たにつくる」ことから

「既存の建物を活かす」ことへ

変わりつつあります

現在空き家が増加しているのは

皆様もご存知の事とおもいますが

今後人口が減少していく中で

空き家はさらに増加することが

予想されています

また日本の住宅の寿命は

平均で30年程度とされていて

欧米の平均寿命(60~80年程度)

と比べると圧倒的に短いです

様々な要因があると言われていますが

既存住宅を治して使い続けるための

技術者が少ないことが

大きな要因の一つなのです

改修するより壊して建て替える方が

技術的には容易なため

建てては壊す(スクラップアンドビルド)

という現状から脱却できない状況が

続いていますがこれからの時代は

既存の建物を活かすという

社会の要請に答えられる知識や技術を

いかに持つかは実務者の課題

住宅医は劣化対策(耐久性)

耐震性、温熱性、省エネルギー性

バリアフリー性、火災時の安全性など

既存住宅の性能を総合的に向上させる

性能向上リノベーションが出来る

住宅医になるには

住宅医スクールの年間講義を受け

検定会での発表で合格した人

昨年1年間で計22の講義を受けましたが

得意としている耐震、温熱、省エネ

に関してはより知識を増やすことが出来

それ以外の講義に関しても

今後の参考になる事がとても多く

知識量を大幅に増やす事ができました

年末の検定会では

昨年行ったフルリノベの物件で

課題発表を行いました

業界の著名人の方々が検定員

半端な発表だと質問攻めに…

資料作成はとにかく大変で

何度心が折れかけたことか

耐震、温熱、省エネ、耐久性を中心に

空気線図や結露計算や負荷計算など

色々と駆使しながら時間内に収めました

先日結果発表があり無事に合格

島根県初となる

住宅医に認定されました

認定されて終わりではなく

ここからがスタート

根本にある考え方は

新築もリフォームもリノベも一緒

とにかく誰もが安心して暮らせる

住まい作りなのです

大きな地震で壊れない家か

ヒートショックが起こらない家か

結露や温度ムラで健康被害が出ないか

この仕事をする限り

住まい手の命と健康を守る

家を作りたいだけ

そんな家作りが地域の未来に繋がり

地球の未来に繋がっていく

あなたが家を建てる時

もしくは家を直す時には

そんなことにも繋がります

大きな一歩に繋がる

小さな一歩を踏み出しましょう

それではまた次回(^^)

-------------

【本日のブログの感想を受け付けています】

↓ ↓

【家造りに役立つメルマガ配信しています】

興味のある方は登録お願いします

↓ ↓

相対湿度と絶対湿度

2025/01/19

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

今日は日柄が良いので

今週から開始するフルリノベ物件の

着工にお邪魔してきます

その後はゆっくり出来そうなので

最近週末が雨続きで敬遠していた

ランとチャリが久しぶりに出来そう

そちらも楽しみですww

さて本日は「相対湿度と絶対湿度」

について解説させて頂きたいと思います

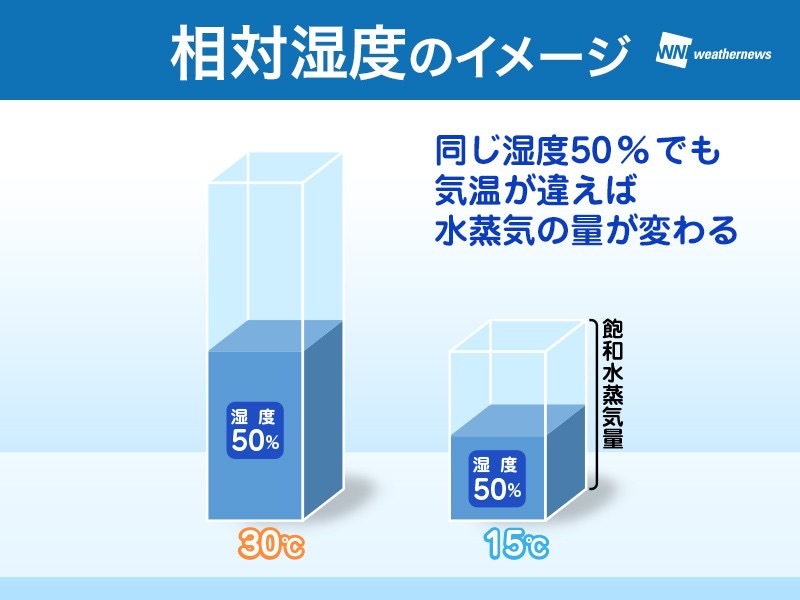

まずは相対湿度ですが

空気中には気温ごとに

水蒸気を含むことが出来る量の

限界(飽和水蒸気量)が決まっています

空気中の水蒸気の量が

その温度で可能な最大の

水蒸気の量に対してどのくらいの割合を

占めているかを表す指標

これはパーセンテージ(%)で表示され

たとえば相対湿度が50%であれば

空気中の水蒸気量は

その温度が含む事が出来る最大量の

半分であることを意味します

相対湿度は、私たちが日常的に感じる

「湿度」として最もよく使われる指標

空気中には気温ごとに

水蒸気を含むことが出来る量の限界

(飽和水蒸気量)が決まっていて

その限界までのうち

何%含んでいるかを示している

つまり相対湿度は空気中に含まれる

【水蒸気の割合】を表しています。

気温30℃と15℃の場合では

同じ相対湿度でも水蒸気量が

全く違うことになります

それに対して絶対湿度は

空気中の一定の体積に含まれる

水蒸気の実際の量を示します

グラム/立方メートル(g/m³)

で表されるのですが

縦横高さ1メートルの空間に

含まれる水蒸気の重さが

何グラムかを示しています

つまり、絶対湿度は空気中に含まれる

【水蒸気自体の量】を表しています

仮に今日の気温が30℃

相対湿度50%だとした時に

絶対湿度は15.2g/㎥となります

相対湿度は50%のままでも

気温が15℃に下がると

空気中に含まれる水蒸気の量

絶対湿度は6.4g/㎥にまで下がります

相対湿度と絶対湿度の主な違いは

相対湿度が温度に依存するのに対し

絶対湿度は依存しないことです

同じ絶対湿度でも

温度によって相対湿度は

大きく変わります

暖かい空気はより多くの

水蒸気を保持できるため

温度が上がると

同じ量の水蒸気であっても

相対湿度は下がります

相対湿度と絶対湿度を理解することは

健康や快適さを保つために重要です

特に室内の湿度管理においては

適切な湿度を保つことが

カビやダニの発生を防ぎ

アレルギーや呼吸器系の問題を

軽減するために役立ちます

乾燥しすぎると

肌荒れや風邪の原因になることも

快適に暮らす為には

相対湿度だけ見ていては

あてにならないので

わかりやすいのが絶対湿度なのです

でも住まい手がこれを

理解して考えるのは大変ですね

そこでこちら

エネルギー量

2025/01/12

皆さんこんにちはKATSUKENの勝部です

雪は大したことなかったですが

強烈な寒波でしたね

深夜には-2.2℃くらいまで

低下していた外気温ですが

昨年お引渡した物件から

室内の温湿度、CO2濃度が

ネット経由で見れるので

確認させて頂いた所

室内温度には

全く影響がありませんでした

負荷計算を行い

選定している6畳用エアコン1台

低温暖房能力もやはり問題なかった様子

ちなみに低温暖房能力とは

外気温が低い時の暖房能力です

暖房時の負荷計算をする場合は

ここもきちんと考えて

機種の選定をしなければなりません

さて本日はそんな当社の新築物件が

どのくらいのエネルギーだったのか

というお話です

昨年から付加断熱

太陽光パネル容量7.2kw

この2つを標準としてグレードアップ

付加断熱の重要性は

今更言うまでもなく

太陽光パネルの容量に関して

少し話させていただきますと

一番最初にメンテが来るであろう

パワコン台数を1台でというのが

私の考え方(メンテ費用が1台で済む)

その5.5kwのパワコン1台で

一番効率の良いパネルの量を

メーカーさんと協議した結果

ピークカットを考慮して

過積載の7.2kwにしました

要は5.5kw乗せたからといって

5.5kw発電するわけではない

しかしパネル量を多くした場合に

パワコン容量5.5kwを超えて

発電した時に捨ててしまう電気を

シミュレ-ションして

一番良い容量を決めたというわけです

その1棟目のエネルギーを計測させて頂き

実際の電気代を確認

こういったものは家族の人数や

その家族で使う家電等で

一概には言えませんので

あくまで目安とお考えください

今回の物件は

1年間の発電量 9409kwh

そのうち

自家消費 1636kwh

売電量 7773kwh

自家消費がかなり少ないですね

自家消費というのは

発電している電気を

家でどれくらい使っているかの量

共働きのご家族なので

しょうがないかな

発電していない時間に使って

購入した電気代が143,000円/年

売電量7773kwhが単価16円なので

収入が124,000円

買った電気と売った電気の

差し引きは19,000円で

結果1年間で19,000円

電気を買ったということになります

自家消費が少ないのもありますが

電気代が意外に多いなと感じて

ちょっと探ると原因発見

お引渡し時に

説明させていただいておりましたが

上手く伝わっていなかった

エコキュートのソーラーモード

こちらの設定が出来ていなかった

すぐに設定させていただきましたが

これが自家消費に変われば

一般的にエコキュートでの

1日の沸き上げに使うのが1.3kwh

これをざっと35円で買うと45円/日

1,350円/月で16,200円/年となります

山陰は冬の日照時間が短いので

このまま丸々とは行きませんが

支払う電気代は大幅に減るはずです